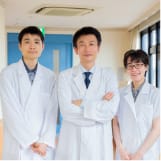

後期研修医案内

現在の指導医・後期研修の人数

- 指導医:3人

- 後期研修医:3人

研修プログラム

特長

様々な経験を積むことができる

- 精神科救急病棟(スーパー救急)、認知症治療病棟を有し、様々な疾患、入院形態に対応しています。また、近年の精神科医療のニーズの変遷に合わせて、うつ病や発達障害、依存症治療に特化した病棟の開始を予定しています。

- クロザピンによる難治性精神疾患治療。rTMS(反復経頭蓋磁気刺激)療法(開始予定)。ARP(アルコールリハビリテーションプログラム)、NEAR(認知機能リハビリテーション)などの多職種と実施する様々なプログラム。

- サテライトクリニックとして下関病院附属地域診療クリニックを有しており、精神科病院とは異なる一般的な地域の診療所を受診する症例から入院治療を必要とする可能性の高い症例まで、また認知症、思春期・青年期専門外来も行なっているため非常に幅広い外来治療の経験を積むことができます。

- 市内の総合病院への医師派遣を行なっており、総合病院での精神科医療についての経験を積むこともできます。

地域に根ざした精神科医療

- 当法人ではデイケア、グループホーム、就労支援事業所、訪問看護ステーションなど様々な施設を有し、地域で支えていく体制ができているため社会復帰、地域医療についてもしっかりと学ぶことができます。

- 当院の多職種によるアプローチにとどまらず、関連施設や行政機関との連携もしっかりしており、多職種チーム医療を実践する力も身につきます。

学びやすい環境

- 上級医の指導のもと、早期から主治医として主体的に診療に取り組むことができます。

- 市内3つの総合病院から前期研修医を常時受け入れており。後輩の指導・教育に携わるとともに自らの知識も深めていくことができます。

- 多職種による患者さん個別のカンファレンス、上級医との担当患者さんについてのカンファレンス、病棟全体でのカンファレンスや勉強会などを随時行なっています。

- 在籍している医師は、各年齢まんべんなく集まっており、また出身校も様々で、色々なことを気兼ねなく相談がしやすい環境です。

- 他科から転科してきた医師(内科、神経内科、外科)が多いのも当院の特徴の1つで、身体面での相談もしやすい環境です。

- 学会、研修会などへの参加も交通費や宿泊費などの補助を行なっています。

連携施設

山口大学医学部附属病院、山口県立こころの医療センター、久留米大学病院、岡山大学病院、川崎医科大学附属病院

病院見学について

随時受付していますので、お問い合わせのフォーム、または直接電話(代表 083-258-0338)にて、お気軽に事務部長までご連絡をお願いいたします。お待ちしています。

診療時間

| 平日 | 9:00~12:00 13:30~17:00 |

| 土曜日 | 9:00~12:00 |

休診日

日曜・祝祭日・年末年始

お問い合わせ

083-258-0338(代表)- http://www.mizunoki.jp/

医療法人 水の木会

- https://www.mizunoki.jp/syafuku/index.html

社会福祉法人

水の木会 - 【クリニック】下関病院附属地域診療クリニック(clinic/index.html)

下関病院附属

地域診療クリニック - https://www.mizunoki.jp/hagi_area/hagibyou/index.html

萩病院